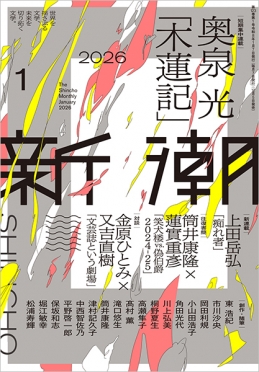

【短期集中連載】奥泉 光「木蓮記」

【往復書簡】筒井康隆×蓮實重彦

【対談】金原ひとみ×又吉直樹

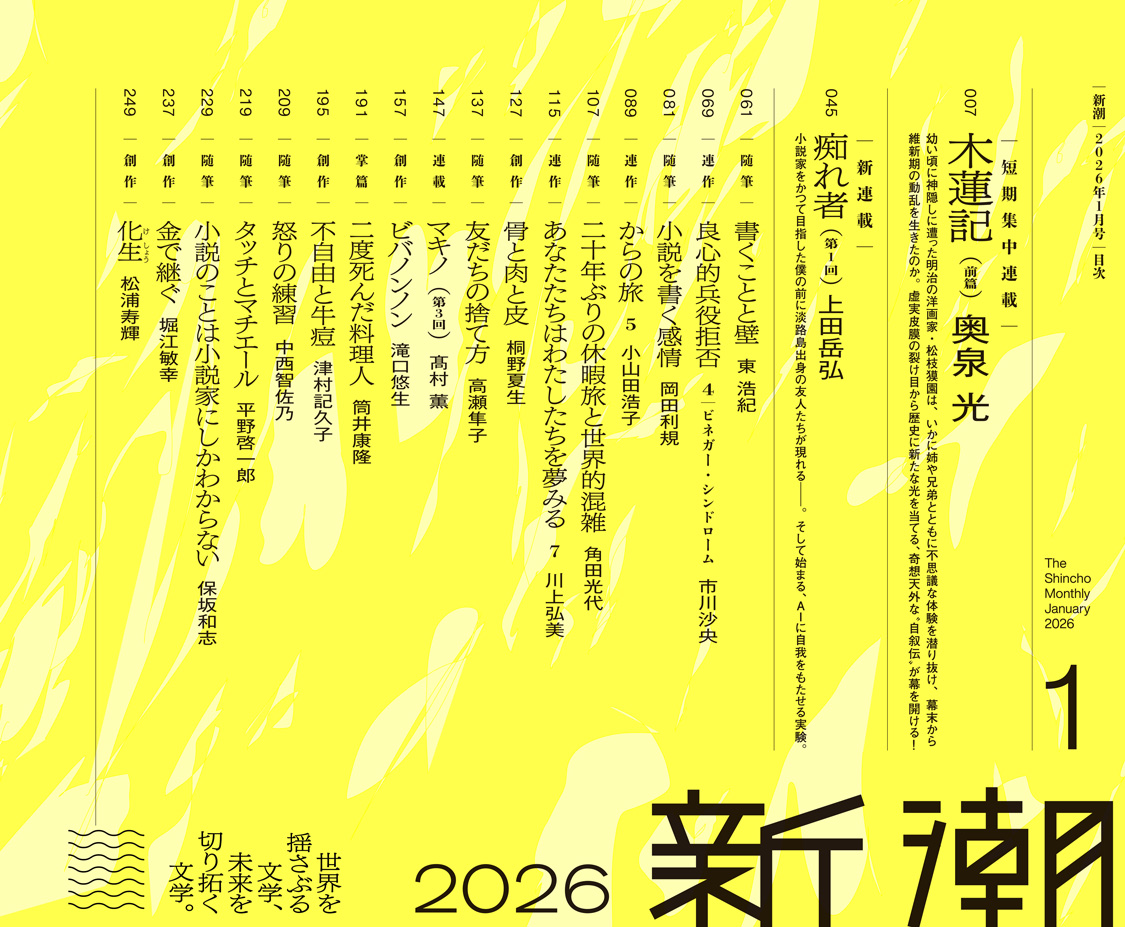

新潮 2026年1月号

(毎月7日発行)

| 発売日 | 2025/12/05 |

|---|---|

| JANコード | 4912049010161 |

| 定価 | 1,200円(税込) |

【短期集中連載】

◆木蓮記(前篇)/奥泉 光

幼い頃に神隠しに遭った明治の洋画家・松枝獏園は、いかに姉や兄弟とともに不思議な体験を潜り抜け、幕末から維新期の動乱を生きたのか。虚実皮膜の裂け目から歴史に新たな光を当てる、奇想天外な“自叙伝”が幕を開ける!

【新連載】

◆痴れ者(第1回)/上田岳弘

小説家をかつて目指した僕の前に淡路島出身の友人たちが現れる──。そして始まる、AIに自我をもたせる実験。

◆[随筆]書くことと壁/東 浩紀

◆[連作]良心的兵役拒否 [4]ビネガー・シンドローム/市川沙央

◆[随筆]小説を書く感情/岡田利規

◆[連作]からの旅 5/小山田浩子

◆[随筆]二十年ぶりの休暇旅と世界的混雑/角田光代

◆[連作]あなたたちはわたしたちを夢みる 7/川上弘美

◆[創作]骨と肉と皮/桐野夏生

◆[随筆]友だちの捨て方/高瀬隼子

◆[連載]マキノ(第3回)/高村 薫

◆[創作]ビバノンノン/滝口悠生

◆[掌篇]二度死んだ料理人/筒井康隆

◆[創作]不自由と牛痘/津村記久子

◆[随筆]怒りの練習/中西智佐乃

◆[随筆]タッチとマチエール/平野啓一郎

◆[随筆]小説のことは小説家にしかわからない/保坂和志

◆[創作]金で継ぐ/堀江敏幸

◆[創作]化生/松浦寿輝

【対談】

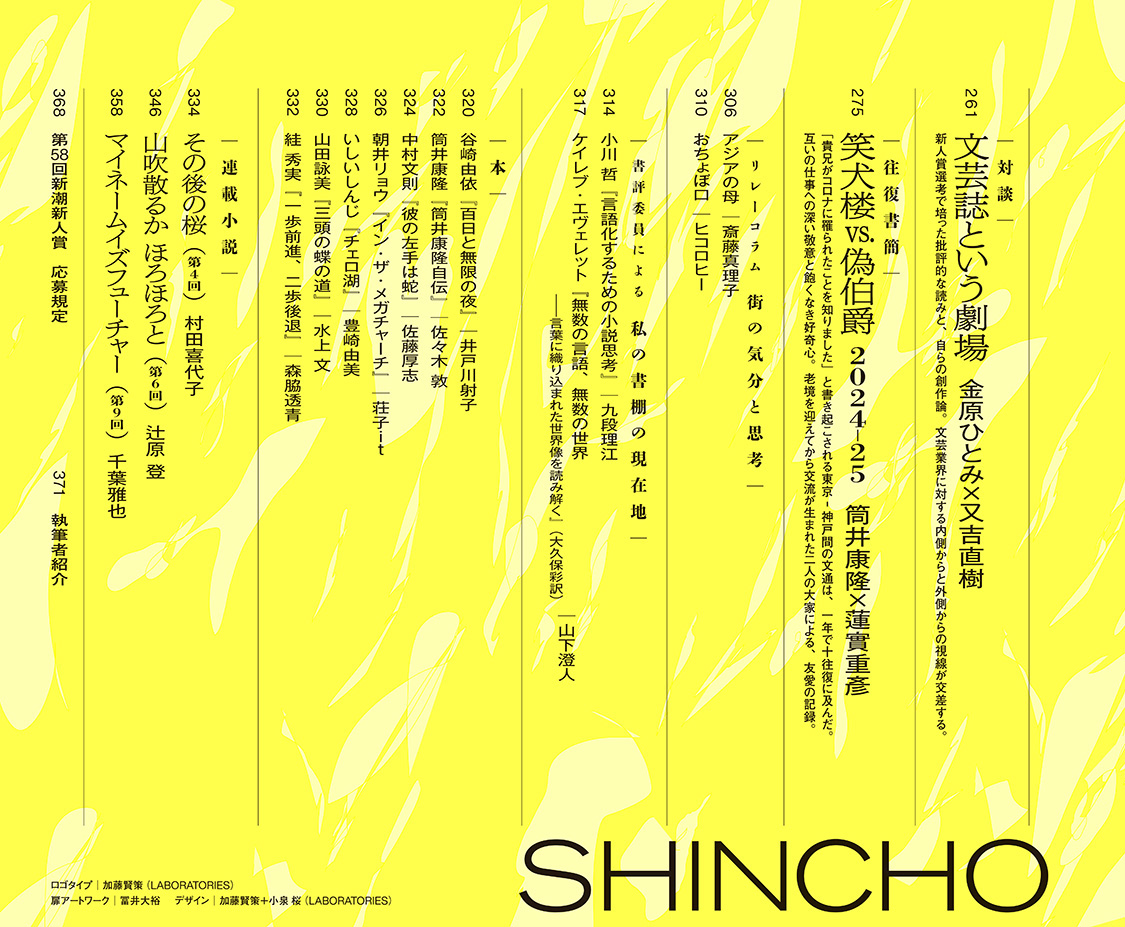

◆文芸誌という劇場/金原ひとみ×又吉直樹

新人賞選考で培った批評的な読みと、自らの創作論。文芸業界に対する内側からと外側からの視線が交差する。

【往復書簡】

◆笑犬楼vs.偽伯爵 2024-25/筒井康隆×蓮實重彦

「貴兄がコロナに罹られたことを知りました」と書き起こされる東京-神戸間の文通は、一年で十往復に及んだ。互いの仕事への深い敬意と飽くなき好奇心。老境を迎えてから交流が生まれた二人の大家による、友愛の記録。

【リレーコラム 街の気分と思考】

◆アジアの母/斎藤真理子

◆おちょぼ口/ヒコロヒー

【書評委員による 私の書棚の現在地】

◆小川 哲『言語化するための小説思考』/九段理江

◆ケイレブ・エヴェレット『無数の言語、無数の世界──言葉に織り込まれた世界像を読み解く』(大久保 彩 訳)/山下澄人

【本】

◆谷崎由依『百日と無限の夜』/井戸川射子

◆筒井康隆『筒井康隆自伝』/佐々木 敦

◆中村文則『彼の左手は蛇』/佐藤厚志

◆朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』/荘子it

◆いしいしんじ『チェロ湖』/豊崎由美

◆山田詠美『三頭の蝶の道』/水上 文

◆

秀実『一歩前進、二歩後退』/森脇透青

秀実『一歩前進、二歩後退』/森脇透青

【連載小説】

◆その後の桜(第4回)/村田喜代子

◆山吹散るか ほろほろと(第6回)/辻原 登

◆マイネームイズフューチャー(第9回)/千葉雅也

第58回新潮新人賞 応募規定

執筆者紹介

この号の誌面

編集長から

奥泉 光「木蓮記」

金原ひとみ×又吉直樹「文芸誌という劇場」

◎明治の洋画家・松枝獏園が遺した自叙伝が、校訂編集ののち、二〇二〇年に『アジア奇譚叢書』に収録された──奥泉光氏の「木蓮記」はそんな構えで書き起こされる、偽書形式の長篇である。だが、本作を偽書と簡単に紹介してよいのか。幼少期の「神隠し」から、個性豊かな腹違いの四兄弟、貰い子として育てられた姉・豊根との交流まで、ここには血の通った人々の暮らしが確かに存在する。読者は旧仮名遣いで綴られる獏園の文章を通し、幕末から維新期、江戸が東京に移り変わる最中で起きた超常的な出来事をも追体験することになるだろう。大文字の歴史には記録されない者たちの息吹を後世に繋ぐこと。これは虚実の問いを超えたところに屹立する、究極の物語だ◎今号は新年号にふさわしく、多彩な面々にご登場いただいた。では、作品発表はいかようにもできる時代に文芸誌の役割とは? 対談での又吉直樹氏の発言に倣い、権威ではなく面白いものを追求する、劇場のような場であれたらと願う。

編集長・杉山達哉

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

新潮とは?

文学の最前線はここにある!

人間の想像力を革新し続ける月刊誌。

■「新潮」とはどのような雑誌?

「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。

■革新し続ける文学の遺伝子

もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。

■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために

デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。

公式X

公式X