第10回 山本周五郎賞

主催:一般財団法人 新潮文芸振興会 発表誌:「小説新潮」

第10回 山本周五郎賞 受賞作品

奪取

講談社

ゴサインタン―神の座―

双葉社

第10回 山本周五郎賞 候補作品

| 奪取 | 真保裕一 | 講談社 |

|---|---|---|

| ゴサインタン―神の座― | 篠田節子 | 双葉社 |

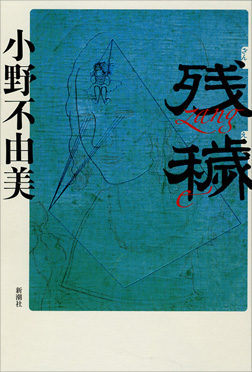

| 関ケ原連判状 | 安部龍太郎 | 新潮社 |

| 落下する夕方 | 江國香織 | 角川書店 |

| をんな紋 | 玉岡かおる | 角川書店 |

選評

阿刀田高アトウダ・タカシ

選評:阿刀田高 井上ひさし 逢坂剛 長部日出雄 山田太一

|

──選考は例年通り、一作ごとの評価と、評価の目安の点数を五点法でおっしゃっていただき、点数が出揃ったところで最終的な討議を重ね、受賞作をしぼるということにしたいと思います。

|

真保裕一「奪取」 悪友・西嶋雅人がヤクザに多額の借金をしたために、偽札作りの世界に足を踏み入れた手塚道郎。彼は、元偽札犯のじじい、印刷所のおてんば娘・幸緒と共に、限りなく精巧な偽札を目指し、試行錯誤を始める…… |

──では、刊行順に「奪取」からお願いいたします。

山田 僕はとても面白く読ませていただきました。たとえば、ひき合いに出して恐縮ですが、若い江國香織さんの「落下する夕方」と比較しますと、江國さんの場合は、ご自分の気質や世界を少々堂々としすぎるぐらいに展開なさっている。それにひきかえ、「奪取」は今の若い男たちの社交の実態を反映しているんじゃないかと思うほど自分の気質や内面はまったく隠して、実に愛想がよく、悪に対しても当然のように相対化して怒りなどなまなましいものは排除して、趣味性とか文体の癖みたいなものもなるべく出すまいとする。それがこの長い作品の間ほとんどスキを見せないということでは、非常に洗練されたものを感じました。

唯一、筆致に情熱が高まる部分は、偽札という無機的なものに対するときだけ。内面はもとより、いまの時代についての聞いたふうな解釈や意味あり気なところもまったくない。セックスについても、挨拶程度にしか触れないというかたちで、読んでいくうちに、ウーン、いまの若い人の小説だなあ、と快い興奮がありました。

偽札を造る印刷に関する蘊蓄の部分は、かなりしつこく書いていらっしゃるけれども、やはり臭みみたいなものはない。話はとても面白い。

真保裕一という名前の落ちといい、すっきりした出来で、エンターテインメントというのはなるほど、こういうふうにさらっと後になにも残らないようにするべきかなあ、鮮やかなものだなあ、と最高の五点をつけました。

逢坂 四・五です。

私も、いかにもコンピューター世代の小説だなと感じましたが、そのせいなのか、人物造形がわりと淡泊ですよね。人物の深みとか面白さで読ませる小説じゃなくて、コンピューターゲーム的な楽しさで読ませる。

偽札造りに付随する用紙、印刷などに関する情報の精密さは、特筆すべきものがあります。ただしそれは、小説の十分条件ではあるけれども、必要条件ではないですね。読者の興味は、偽札の造り方そのものよりも、むしろ印刷会社に忍び込んで、スキャナーなんかを使っている時に、誰かが見回りに来てばれちゃうんじゃないかとハラハラ、ドキドキするというほうに向かうだろうと思うんです。

主人公は、悪人と言えば悪人なんだけれども、読者の共感を得るための仕掛けとして、銀行と暴力団がむしろ悪役に設定されている。しかし、彼の犯罪も結局は失敗して、手元に一銭も残らない。悪は決して栄えないという、「オーシャンと十一人の仲間」じゃないですけど、だいたいそうなるだろうなという、予定調和的な形で終る。そのあたりに、作者の人のよさが垣間見えてしまって、小説としての凄さまで行ってないのが、〇・五点引いた理由です。

阿刀田 この小説に関しては、私は四・〇です。むしろ、直感的には三・五という感じさえしたんです。

小説には、人間に対する目配りがもっとあっていいんじゃないかという、古典的で、今は流行らないかもしれない考えに立てば、この小説は評価できない部分がたくさんあると思います。ヤクザはぜんぜんヤクザらしくない、偽札造りにそこまで情念を燃やす内なる必然性というのは何かというと、彼はただ偽札を造りたかったということしかないわけです。それも、作者は意図的にやっていることなのでしょうが。

「ホワイトアウト」をはじめとして、今まで真保さんが書いてきた作品は、もう少し実質的な問題をちゃんと見据えていたような気がする。だから、この作品はあまり、よい出来ではないという感じが否めません。今回は、真保さんは、偽札造りには成功したけれども、小説造りには失敗したんじゃないか(笑)。

実社会を離れたソフィスティケーションを狙った小説であるんだったら、もう少し、更なる軽妙さがほしい、という気がします。いずれの物差しを当ててみても、ほんの少しもの足りないところもありまして、結局、辛い点をつけました。実力のある方だけに……ね。

長部 四・五です。

私が、この作品でいちばん感心したのは構成です。「手塚道郎篇」、「保坂仁史篇」、「鶴見良輔篇」と三つに分かれていて、最初この主人公はテレホンカードの変造や、自動販売機をごまかして、小銭稼ぎをやっている。それが友達がサラ金に借金をつくったというので、偽札造りを始めるんですね。最初は、銀行の自動両替の紙幣識別機だけ通ればいい偽札造り。ここで徹底的に駆使されるのがパソコンの知識です。私はパソコンを知り

ませんが、これが並大抵の知識ではない。

それから、意表をつく面白い変なじじいが出てくる。このじいさんが出てきてから、僕は完全にこの小説にのりました。

主人公は保坂仁史という戸籍を買って別人になる。ここからが第二段階で、今度は完全な偽札造りにとりかかる。

第一部でも第二部でも第三部でも、必ず締切りが設定されます。偽札造りは、きりなく時間をかければかなりのものができるかもしれないけど、必ず締切りがある。

第二部でじいさんが死んで、その復讐でさらに強い動機が設定されるわけですけれども、これぐらいじゃ偽札はできるはずないなと読んでてわかる。で、やっぱりそれはできない。

第三部では、さらに名前を変えるけども、今度は顔まで変えて、完璧な偽札造りに取りかかる。五年間に、ミツマタ五千本植えてるという、僕はこのへんが実にいいと思ったんです。

つまり、偽札造りというのは、非常に周到な用意が必要で、主人公がいろいろ大変なことをやるうちに、実は紙幣というのはいかに手間隙と知恵をかけて造られているものかということが読者にもわかってくる。これじゃ到底できるはずがないじゃないかと思われるけれども、一応小説の上ではそれを造り上げる。つまり、偽札造りにいちばん必要な根気と細心の注意というのを、小説としてもちゃんとやったと思うんですね。

読んでるうちに、犯罪というより、この主人公は完璧で高度な夢を実現するとか、絶対不可能ということに挑むというところに情熱があるのがわかって、感情移入しやすくなるんです。

最近は長い小説が多いですけど、この小説はたしかに千四百枚必要で、なおかつ、非常にスピーディなテンポのある文体で一気に読ませたという点を評価したい。〇・五引いたのは、おそらく読者の好みによって分かれるところだと思いますが、ラストが僕にはちょっと楽屋落ちかなという気がしました。それにしても、これはエンターテインメントとしては上々の出来だと思いました。

井上 五です。候補作中、無我夢中で読みふけった作品はこれだけでした。

私も時にはいろいろと面倒くさいことを考える読者の一人だろうと思いますが、そういうひねくれた読者でも、長部さんがおっしゃった変なじいさんの登場で、コロリと手もなく捩じ伏せられてしまいました。物語がこの変なじいさんの登場で、一つ上の次元へ飛躍しましたね。このあたりの呼吸には、じつにうまいものがあります。

しかもテーマが骨太で、痛快です。国家の基本は、法、言葉、貨幣です。貨幣というものが、私たち国民を縛っている。その貨幣制度に対して、ある種の落ちこぼれたちが揺さぶりをかけて行く。この動的な構図が、作品の推進力ですね。登場人物は誰も気がついてないようですが、真の相手は東建ファイナンスでもなければ帝都銀行でもなく、いまの若い人たちを囲い込んでいる国家体制で、その体制に対する、無意識の反乱ですから詰らないはずがない。

うまい仕掛けだったと思うのは、先行するチーム、それも失敗したチームを用意して、現チームと対比させたことですね。この失敗チームのメンバーが例の変なじいさんであり、ヒロインの父であり、「彫りの鉄」という異名をとる名人じいさんであった。つまり先行チームの失敗の体験や技術が、奇妙なやり方で伝承される。「過去」と「現在」の、二つの時間が同時に進行して行くわけです。これで話に厚味が増しましたし、小説の構造がうんと安定しました。

長部さんは日限のことをおっしゃいましたけど、軍資金の運用にも黒澤明の「素晴らしき日曜日」式の仕掛けがあって、偽金造りの各段階ごとに使える金が決まっているんですね。この資金で日限までに偽札ができるかどうか。時間を搾り機にかけたような切迫感をつくりだしています。

いちばんおしまいで、完璧な偽金造りがいるとすればそれはベストセラーを書く作家であるという落ちがつきます(笑)。たしかに、私たち物書きは、あわよくば、偽金のいいのを造りたいと思ってはいるんですが、通用しないのを造ったり、すぐばれるやつを造ったり(笑)。このあたりは、小説というものに対するあったかい皮肉があるし、なによりも、最後に、自分の書いた世界全体をぶっ壊してしまおうという気構えに感心しました。そういう気構えから逆算して書かれているわけで、この肝の太さにはなにやら端倪すべからざる気魂がある。山田さんのおっしゃった「軽さ」も、きっとそんな態度から出てきていると思いますし、無機質な対象にしか情熱が湧かない世代であるとは言いながら、それでも心の動きを結び合わせてストーリーを織って行くという、従来の小説が開発してきた最大の武器をきちんと使ってもいる。そういうところは、この作家の、これまでの代表作である「ホワイトアウト」よりもずっと手が上がっていると思います。

決して、銀行やヤクザだけが相手ではない、それは道具に過ぎず、本当は、今、世界でいちばん強力な発言権を持っている金、一万円札に対する徹底的な抵抗小説、いわば上出来のレジスタンス小説として面白く読みました。

|

篠田節子「ゴサインタン」 結木輝和が迎えたネパール人の花嫁(淑子)は、瀕死の子供を蘇生させるなど不思議な力を持ち、やがて“教祖”に祀り上げられる。淑子は結木家に代々伝わる財産を信者らに分け与え、輝和は全てを失う事に…… |

──次は篠田さんの「ゴサインタン」をお願いします。

逢坂 私はこれも四・五です。しかし、五点をつけてもいいかな、というぐらいの気持ちで読みました。

この人は女性には珍しく、熱気と粘りのある文体の持ち主で、熱っぽい調子で物語が展開していくんですね。書かれている人間は、どこかひと癖あって、ことにこの小説の主人公の輝和は、かなり身勝手な男です。彼が見合いで結婚して、淑子と呼んでいるネパール人の女性と暮すうち、財産を失い宗教に取り込まれたりして、最後には生地に去った妻を、ネパールへ探しに行く。あんまり成長はしないんですけど、この男の、一種のビルドゥングスロマンとして、読めるんじゃないかと思うんです。

超常現象が描かれますが、淑子の持っているそうした超能力をロマン主義的に描き、これに対抗する輝和の生活を現実主義的に描く。二つの対立する主義の相剋が、この人のテーマになっているのかな、という気がしたわけです。

それから、主たるテーマではないんですけれども、自然破壊に対する批判とか、農村の共同体への憧れなどという視点が見られて、これはただのエンターテインメントではない、という感じがしました。淑子が言う「強くなってはいけない、他のものを食べてしまうから」という言葉が、私には強く印象に残りました。何か今の世の中に、一種の警鐘を鳴らしているようなところもあるのではないか。ちょっと深読みのしすぎかもしれませんけど。

ただ、読んでいて楽しい、という感じがあまりしないのが欠点と言えば欠点で、五点満点をつけきれなかったのは、そこに理由があります。

阿刀田 私も四・五をつけました。

この人の小説は、私も三、四篇読んでいて、一作ごとに新しいテーマに挑戦し、その筆力といい、みずみずしさといい、なかなかのものです。可能性をとても信じております。この作品も非常に大きなモチーフを据えて書かれていて、その志を評価したいなという気がいたしました。

ただ、私は、以前読んだ時も今回も同じように思ったんですけれども、この人が使っていらっしゃる超自然というものは、この小説になじまないと思うんです。特別な感応能力によって、姑さんの言葉を話すというのは、この手の小説としてまだいいと思うんです。ただ、バーンと手を叩いたら金庫が開いちゃうのは、僕はやっぱりいかんと思う。お姑さんの頭脳が感応して、ダイヤルがわかって開くというのなら、それはいいんですよ。言語がしゃべれるくらいですからね。つまり、金庫がぱっと開いちゃうということひとつによって、この人が苦心をして、リアリズムの方法で積み上げてきたものが、あ、その手の小説であったのかと一気に興をそがれるんです。たしかに超能力の世界かもしれないけれども、そこに釈明の余地があるものにしてもらわないとね。逢坂さんは、リアリズムの手法とロマン主義の手法とを兼ねたんじゃないかとおっしゃるけど、それは非常に好意的な見方で、小説のつくり方として無理があるんじゃないでしょうか。それが〇・五のマイナスです。

長部 金庫開きませんかね(笑)。

阿刀田 僕はいやだな。

長部 僕は結論から先に言うと、この作品は素晴らしいと思って五点をつけました。

冒頭第一行から、「淑子に会ったのは、猫の死んだ日だった」と、日本人の名前が出てきて、しばらくしてそれがネパールから来た外国人の花嫁だということがわかる。これですでにものすごいサスペンスをうみだすわけです。「奪取」の井上さんを引き継いで、いきなり社会派的なことを言いますが、日本人が昔、朝鮮で創氏改名なんていうことをやって、どれほどその国の人をきずつけたか、普通みな常識としては知ってるわけです。それなのに、旧地主で名家の跡取り息子の結木輝和と母親は、結婚相手の名前を日本風に変えることを、ぜんぜん疑問に思ってない。カルバナ・タミというネパール人を、日本人「淑子」として育てると言い、それがまたいいことのように思っている。

主人公輝和は、見合いを四十何回やって、ほとんどふられた。単に農家の跡取り息子には嫁が来ないというだけじゃなくて、女から見て、この男がいかに魅力がないかということが実にうまく書かれてますね。結局、旧家の存続のために、単にセックスと子供をつくるための対象として外国の人と結婚する。これは、輝和とお母さんだけの感覚ではなく、日本人のかなり平均的な感覚に近いんじゃないでしょうか。いかに身勝手で独善的で異文化に無頓着で無理解かということですね。この人の作品は、それを告発しない。暗示するように書いていくんです。それはとても僕はいいと思いました。

やがて、神がかりになってきて、家の存続のためにもらった嫁が、逆に家を崩壊させるという、実に痛烈なアイロニーのドラマが展開されるわけです。すべて破壊し尽くさなければ決して新しいものは生まれてこないという、このドラマのダイナミックスの力強さに、僕はほんとうに感心しました。そこに新興宗教みたいのが生まれるわけですが、非常に客観的にうまく描かれる。輝和は宗教嫌いなんですね。これも、日本人の平均的な感性だと思います。さらに、ひとつのコミューンが作られていくわけですが、このコミューンというのが、現実には無残な失敗例をたくさん生んだものであるということも、この作者はわかって書いていると思います。

阿刀田さんがおっしゃった、金庫……。これ、ばんと手を叩いて開くんじゃないと思うんです。

阿刀田 いや、開きます。

長部 手はかけてると思うんですが……。

阿刀田 手はかけてます。

長部 触っている。僕は、阿刀田さんとそこで、意見が分かれるんです。オカルト的、ホラー的なもので、説明がつかないところが一つだけあるというのはこれはお約束として、許容してもいいんじゃないでしょうか。すべて合理的に解釈がつくと、逆に興味索然とするところがあって、一つだけ非常に神秘的で不思議で、どうしてかぜんぜんわからないというところがあったほうが、ドラマとして魅力が増すんじゃないか、この一カ所は、僕は許容していいんじゃないかというふうに思うんですね。

この小説には二つの構造があって、一つは、カルバナ・タミはいったい何者かというミステリー。もう一つは、冴えない男が、異国から来た不可解な女に出会う。そしていなくなった女を、ネパールの奥地まで探しに行く旅のあいだに、男は変わって成長していく。つまり逢坂さんがおっしゃったビルドゥングスロマン。特にネパールへ行ってから、あのまるで魅力のない、異文化について何ひとつ知らなかった男が、人生と世界の真実に目覚めて変わっていく。記憶を失って相手が誰だかわからなくなっているカルバナ・タミが、最後に輝くばかりの笑顔を見せたのは、いつのまにか輝和自体が、素晴らしい男に変わっていたからなんですね。四十何回もふられた男が──何だかそこばかり強調するようですけど(笑)、最終的にはそこまで行けたという、この最後の一行を見た時、僕は、途中から輝和に非常に感情移入したものですから──選考委員なのにすみません、目頭が熱くなって、勇気を与えられた気がしました。

逢坂 しかし、三百二十六ページまでは、この男は全く成長も反省もしてない、しぶといんですよ(笑)。

井上 四点です。

みなさんがおっしゃるように、これは五分の四のところまでたいへんな傑作だと思います。優れたところについてはみなさんの意見に賛成いたします。それなら、なぜ五点ではなく四点なのかを申し上げますと、理由は二つあります。一つは、なぜ大自然に行くとそこに神がいるのか。この考えはもう破産したと思うので、そこが引っかかったのです。有象無象の人間たちが、自分たちの作り出した第二の自然ともいうべき人工世界、つまり大都会でのたうちまわっているわけですが、どうしてその大都会に神が生まれてこないのだろうか。そうでないと、だれも救われようがない。大自然、ヒマラヤ、世界の屋根、そこに神がいる。ひょっとしたら人類の代表かもしれない二人がそこへ戻っていって神と合体する。もちろんそういう話があっていい。しかし、ルソー風の「自然に帰れ」では、もうだれも救われないのではないでしょうか。大自然に神がいるという概念はもう破産したと思うのです。ですから読んでいてどうも身が入らない。どうしてそんなことにこだわるかというと、これは「救う」小説ですから、こだわらないわけには行かないのです。救いは、救われたいと思っている人間が大勢いるところで発現しないと、それはホンモノではないのではないか。救いの神が山の中へ現れてもしようがない。宗教を把握するときの作者の位置が当り前すぎて、それが結末に至って弱さとして現れたように思えたのです。

もう一つは、第一の理由と密接に関係してくるのですが、最後の五分の一の話の運びが段取りになってしまった。大自然と一体化してそのとき主人公の心に秘蹟が起るという結末に向って、予定調和的な生ぬるさで、順序を踏んで、機械的に近づいていくという感じがしてならないのです。五分の四までの書き方と、残り五分の一の書き方が違う。文章の密度は粗くなる、作者の気概も弱くなる。小姑的な位置に立って勝手な意地悪を並べているのではないかと、自戒はしておりますが、五分の四まではほんとうに感心していたのに、残りの五分の一で覚めて、また小姑のようなところへ戻って行ってしまいました。

長部 でも、これはいわゆるエコロジー小説、大自然小説ではないとおもいますよ。

井上 それはそうなんですが。

山田 私は四・五です。

旧家の財産を、淑子という女の人が入ってくることで、どんどん失っていくあたりはほんとに面白かったですね。

それは神とかいうような普遍につながる力ではなく、結木家に嫁いできた女の人たちの長い系譜の集約みたいなもの、女の恨みみたいなものといいましょうか、なにか不合理でなまなましい情念を含んでいるのが、とてもいい味だと思いました。憑依した淑子は、結木家、つまり輝和に対するほど、他の人に対しては厳しくないですよね。むしろばかばかしくお金を上げちゃったりして、実に不公平です。ですから、山崩れを予告して人を救うというような奇跡を起こすというようなところは少しフォルムに乱れがあるようにも感じました。

輝和がなかなか成長しないというお話がありましたけれど、この人物が普通の感覚をずっと失わないで、精神の絆で結ばれた仲間たちでは物足りない、やっぱり血のつながりが欲しいと思うような、ごく普通の感覚を保っていることが、読者を置き去りにしないための非常な力になっているのではないでしょうか。

終り部分について井上さんがおっしゃいましたけど、私もちょっと似たような感想を抱きました。「やっぱり戦争反対か」とメモしてあるんです(笑)。つまり、ステレオタイプじゃないか、と思いました。最後に、イノセントなタミがいます。そのイノセントを作者も輝和も疑わない。その少し前に「素朴というのは、愚か、ということだ。多くのネパール人は愚かではない。しかし表立って政治的であることは、死を意味する」というせりふがあります。それを輝和は聞いているわけですね。そういう線上で行くと、タミは、あんなにイノセントで、素晴らしい笑顔を見せてはいけないんじゃないか。タミもかなりいろんなものを持っている人であっていいんじゃないか。あのイノセントは、一種の差別ではないかとも思いました。こういうことで救われるとすると、こっちはどうしたらいいんだ、と。ちょっと立派なお説教を聞かされて、俗物は当惑するなあと、終りの片付き方が不満でした。それが〇・五引いた理由です。

|

安部龍太郎「関ヶ原連判状」 関ヶ原の合戦前夜、豊臣でも徳川でもない第三の道を探る細川幽斎は、石田勢に囲まれた田辺城で、朝廷からの使者を待っていた。幽斎の武器は古今伝授。そして天下を揺るがす最後の切り札「連判状」の内容とは |

──次は安部さんの「関ヶ原連判状」に入ります。

阿刀田 三・〇です。

読みにくかったですね。特に前半、これだけのことを書くのに、前座からこんなにいろんな人を登場させ、事件をいろいろ出さなくてもいいんじゃないか。どうしてこうもはかどってくれないんだろうか、と非常に苦労して読んだということです。ごたごたしてて、整理がついていないので、歴史小説としてすーっと頭に入ってこない。かなり大きな欠点だと思います。ある意味では、それを指摘すれば、それですむような気もいたします。

ただ、安部龍太郎さんは、以前候補になった「彷徨える帝」もそうですが、歴史に対して、今まで誰も認めてないようなひとつの説を立てて、それで小説をつくっていく。今回で言えば、関ヶ原前夜、家康の独占台頭を恐れた細川幽斎が古今伝授を拠り所に朝廷勢力を動かして牽制しようとする。そのための秘密の連判状が存在していて、これが関ヶ原のひとつの大きなキャスティングボートになり得た。こういう前提に立って小説を書いている。その試みはいいと思うんですが、やっぱりその説を最後まで自信をもって押しとおさなくちゃいけないわけで、どうも安部さんは途中で腰くだけしちゃったんですね。連判状はどうなったのか。キャスティングボートになるすごいものが出るぞ、出るぞと言っておきながら、結局きちっと出てきてくれない。最後まで歴史の嘘を背負いきれなくなっちゃった。

長部 古今伝授というのは、歴史的な事実で、そういう文化的なものが一国の合戦の大勢を決したというのはとても面白い話ですね。

石田三成が挙兵して、細川幽斎方が数百人でもって田辺城に籠城して、それを石田方が一万五千人で取り囲んだ時に、幽斎が智仁親王に古今伝授の詔書献上を申し出た。その智仁親王の奏請を受けた後陽成天皇が、歌道の秘伝が絶えるのを案じて、智仁親王を通じ、再三勅使を遣わして、幽斎に城を明渡し、和議をするようにすすめた。幽斎は武門の名誉にかけてもと拒んで、結局、田辺城から亀山城へ移ったのが関ヶ原決戦の数日前……。

結局、その六十日間すったもんだした田辺籠城が、東軍に決定的に有利な状況をつくり出した。古今伝授をめぐって天下の大勢が決まるという、この事実を小説の主題にしたというのは、とてもいい着眼で、出だしは好調だと思ったんですが、もっと古今伝授の話自体のもっている面白さにしぼってほしかったと思います。ただ、この作者の文章とか描写力は、一作ごとに進歩しているんで、もうひとつ上の段階まで化けてほしいという、その期待度をこめて四点とさせていただきます。

井上 古今伝授を中心に据えて、天皇あるいは朝廷という存在を考える。「文」をもって「武」に対抗させる。この作家の着眼のおもしろさ、そして骨太な構想力に、いつも敬服しています。ただし、前半は入口が見つからないでいらいらしますね。意欲的すぎて、小説自体はちっとも飛翔しない。ところが古今伝授を軸に話が動き出すと、そうか、これは武力と文化の戦いなのかと焦点が合って、俄然面白くなりました。信長も秀吉も三成も、天皇を廃する方向を考えていたというのですから、たいへんな話です。こんな大きな枠組の物語は空前だとふるえがくるほどですが、しかしどうもそこへうまく到達できなかった。天皇間題は話だけで終ってしまったようで、読み終ってみると、積み残しが多いのです。

それから時折、理解しにくい悪文が現れます。一つだけ例を挙げますと、「春光は幽斎が多門に通勝の供をして都に行くように命じたことに不審を持ち、源兵衛に通勝と多門から目を離さぬようにと伝えてきたのである」。

六十字ちょっとの中に、固有名詞が、春光、幽斎、多門、通勝、源兵衛と次々に並んで何が起こったかぜんぜんわからない。それを読者がいちいち整理しなければいけない。これは困ったものです。しかし点数はその野心と着眼を買って三・五です。

山田 この小説の主人公は、形としてはやはり石堂多門というフィクションの人物だと思うんです。その人物が、いろんな側についていろいろな働きをするわけですけれども、その情熱の根拠がどうもはっきりしない。そういう人物が、筋運びの中心にいるもんですから、どうも乗り切りにくいように思いました。

時代劇の典型みたいな感じで始まるんで、こういう講談調の話かなと思っていると、古今伝授の話になってどんどんそっちのほうが面白くなって、しかし結局、話は多門にしぼられる。ところが多門とか蒲生源兵衛といったフィクションの人物はあまり魅力がありません。そのために、重みを失っているのではないかなと思いました。

ただ、古今伝授のあたりは、私の無知も手伝いまして、非常に面白かったんで、四・〇です。

逢坂 私も四・〇です。この作品は良くも悪くも、面白いけれど後に残らないという、東映のチャンバラ映画なんですね。

この人には、物語をつくって語ろうとする熱意が、すごく感じられる。ところが、「彷徨える帝」もそうだったと思うんですけれども、意が余って、力が及ばないところがある。それだけに、もどかしいんです。もう一歩、その期待感が四・〇という点数にもなったんですけれども。

作者が創造した石堂、蒲生といった人たちが、パターン化されすぎて、チャンバラ映画の人物になっちゃっている。つまりこの程度の人物に、細川幽斎とか石田三成が、重大事を託すだろうか。それほどの人物に描かれているかというと、残念ながらそうでないんですね。このチャンバラ映画的部分と、史実としての古今伝授の部分とが、乖離している。そのために小説としてのバランスが崩れて、リアリティを欠く結果になったと思います。

|

江國香織「落下する夕方」 共に暮らしていた梨果を置いて、ふいに健吾は家を出て行った。彼が恋した奔放な女性・華子の不思議な魅力に、いつしか梨果までもとらわれていく。未練、執着、惰性──奇妙な三角関係を静かに描く恋愛小説 |

──次に江國さんの「落下する夕方」をお願いします。

長部 点数は四・○です。

華子という奇妙な女主人公が出てきまして、僕は最初、頭でつくった主人公かなというふうに思って読んでいったんですが、読み進むにつれて、だんだんリアリティと存在感が出てくる。描写にも鮮やかなところが随所にあります。

とてもうまい小説で、文章も軽快で明晰で読みやすいと思いました。僕はこういう若い人たちの世界に大変疎いんですけれども、なるほど、こうした感覚というのはたしかに今あるだろうなということを、僕みたいな読者にも感じさせてくれたんで、これはなかなかいい小説だというふうに読みました。

井上 主人公たちは、帰る場所がないということをよく言いますね。浮遊していると言う。これは五木寛之さんの「デラシネの旗」あたりからあった感覚で、決して新しくはないですね。もっとも、この主人公たちは、その浮遊的生き方を好きでやっているところがあって、そこが新しさかもしれません。とにかくこの小説には、社会や世の中の動きがぜんぜん出てこないから、すごい。これも今風なのかもしれません。いずれにせよ、主人公たちは、世の中にしばりつけられながら、同時にその中に放し飼いみたいに浮遊しつつ、帰る場所がないと言っている、そしてその中の一人が、ついに世の中の外へ出てしまう。この間の、登場人物たちの微妙な関係の、その揺れ方が、読ませどころなのですが、ここに登場する若者たちは、清潔だけれども、そろって愚鈍です。ここまで愚鈍では、関係など成立しない。なんだか唖然として三点です。巧者な小説ですが、とてもだるい。どうも読んだ時期が悪かったのかもしれませんが(笑)。

山田 僕は散文詩みたいな世界だというふうに思いました。描かれているのは、現実ではなくて、ヴァーチャルな夢みたいなものですね。梨果という三十一歳の女性自身が、いわば妖精であって、それに増す妖精がもう一人現れたというふうな構造を持っている。文章もとてもお上手だし、そういう江國さんの感覚の世界をお好きな方には非常にこたえられないというふうに思うんですけれども、それに入れない人は、ちょっと接点がないという気がしました。

ただ、人が笑うととても人なつっこい顔で笑うとか、空は青くて、西海岸で、きれいでっていうふうな、ヴァーチャルな世界だけで書くというのは、とても何か主観的な世界であって、小説と言ってもいいのかな。まあ、どういう小説だってありなわけですけれども。現実というのは、もっといろんな可能性を持っているものであって、これだけの才能の人が、他者を呼びこまずに自分の頭の中だけで、趣味趣向、感覚の世界で完結してはもったいないんじゃないかと思いました。僕はこの人の感覚や趣味趣向を揺さぶるような厳然とした他者が出てくる小説を読みたいと、これは勝手な注文ですが、そう思いました。四・○です。

逢坂 私は三・五です。

江國香織さんという方は幾つぐらいの方なのか、私は知らないんですけれども、三十一歳の女性の一人称小説ということになっているので、江國さんもそのぐらいのお年なのではないか、という前提でお話しします。この小説は、二十歳までの人か、あるいは四十歳を過ぎた人が書いたのであれば、なかなかの作品だと思えます。ただ、これが、三十歳前後の人の作品だとすると、もう少し年相応の小説であってほしい、という感じがしました。感性とスタイルがあれば、とりあえず小説は書けるという、ひとつの例じゃないかとおもいました。

それから、私はこの選考委員の中で、いちばん作者ないし主人公に年が近い、といっても二十ぐらい離れているわけですが、その目から見て、華子があまり魅力的じゃないんですよね。たしかにいろいろ工夫して、今風の女性に書いているのかもしれないけれども、自分中心的な生き方をしているだけの、幼児性の抜けないこういうタイプの女性に、男がはたしてこんなによってたかって惚れるだろうか。私だったら惚れないし、私と同世代の男たちも、惚れないと思う。作者の中に、こういう女性なら男は惚れるだろうという、一種の思い込みがあるんじゃないかと思いますが、ちょっと計算が違ったような気がします。

ただ、新感覚のレトリックがちりばめられていて、文章にも厭味がない。才筆の人ですね。

阿刀田 我流の用語だけれども、一種のめくばせ小説なんですね。めくばせして、わかるわ、ウン、わかるわって、大切なことは語らずに、したがって本当にわかったのかどうかあやしいんだけれども、わからないままでもすむように、一応伝達がなっていくような世界というのを書いている小説だと思うんです。だから、めくばせを感じない人には、どうしようもない世界だなと思うんです。

ただ、感情の探り方とか、撫で方、それを表す会話は、本当に巧みな書き手だとおもいますし、そこは魅力的でした。この人の筆力には、私はちょっと舌をまくところがありますので、点数は三・五です。

|

玉岡かおる「をんな紋」 明治後期、加古川の畔で旧家の総領娘として育った柚喜は不器用な恋を実らせるが、妹もまた同じ男を激しく愛していた──。母から娘へ、血の続く限り伝わる「女紋」を軸に女達の近代史を描く三部作の第一部 |

──最後は、玉岡さんの「をんな紋」です。

井上 文章がしっかりしている上に、こう言うと作者に申し訳ないですが、いかにも居そうな人物を小説の黄金律に忠実に配置していますから、安定感があって、手堅い作品ですね。会話も上手です。

でも問題がいくつかあります。プロローグが、読者を誤解させているように思います。母方のおばあさんが女紋の説明をしてくれる。そこから読者が想像するのは、波瀾万丈の女一代記です。読んでみると実はそうではなく、ヒロインが女子師範に入って卒業し、先生になっていく間の短い、そう波瀾万丈でもないお話です。プロローグの間口が広すぎたように思いました。それから、最後の山場が、小説でなくなった。うわあーっといろんなことを書いているうちにわけがわからなくなって混乱している。この作品は、物語を丁寧に読者に提示していくところがいいのですから、物語の運びが、そしてヒロインの気持ちがちょっとでも分からなくなっては、損です。

プロローグによれば、しっかりものの津多が作者の祖母になっている。すると柚喜か佐喜が作者の母でなければいけないわけですが、作者が柚喜の娘なのか佐喜の娘なのかもっとはっきり書かれているといいのですが、最後に洪水になって、洪水といっしょに混乱したまま、登場人物たちは読者をふり捨てて、作者のところへ帰ってしまったという印象です。点数は三点です。今回は厳しかったかもしれません(笑)。

阿刀田 三点は平均点ですからね。

山田 ある時代の限界の中で、人々は一生懸命生きてきた。そういう人生を近代的な解釈をしたりしないで、出来るだけその時代の人たちの生きた事実に身を寄せて書こうという姿勢は、とても素晴らしいし、敬服もしました。

ただ、そういう安定した世界の中に、なんだか頭をかきまわされるような、ちょっと不思議な文章があるんですね。たとえば、「皆は到着した柚喜のために次々と視線を向けた」とか、「柚喜はほとんど自己満足に、その場を立った」「ひどく自然な印象」とかですね。それが味になっていればいいのですが、私はあまりいい文章に思えません。

それから、もっとこの人物たちを愛して、風土をいつくしんで、詩みたいになる部分を読みたいとおもいました。よく書けていると思いますが、何度も読んだような世界なので、あまりわくわく読むというわけにいきませんでした。三・五です。

逢坂 四点です。井上さんから、プロローグに問題がある、といったご発言がありましたが、私はたぶんこの小説は大河小説の第一部ではないか、と思うんです。一種の私小説で、こういう歴史的事実が、ご家族か誰かにあって、その話がヒントになって、この小説ができたんだろうと思います。

関西弁の会話は非常に精彩があり、躍動感もあって感心しました。こんなに会話のうまい人は、めったにいないだろうとさえ思いました。それが四点をつけた要因でもあるんですけど。

阿刀田 私は点数は三・五です。

初めて読み、初めて名前を見る作家ですけれども、私はこの作家を、もうすでにしてプロフェッショナルを感じさせる端倪すべからざる腕力を持った作家だと、トータルとしては思います。

あとがきをどう考えるかですが、まず津多というお母さんがいて、柚喜という娘がいる。あとがきによれば、作者は明治の末に教職に就いた祖母の写真を見て、この話を書こうと思いついたと言っている。となると、この写真の人は、津多でなく、師範学校をでて先生になった柚喜でなければならないわけです。ところがプロローグではこれを書いている千代が、母方の祖母・津多に女紋の話を聞いている。

井上 プロローグとあとがきが違っているのですね。

阿刀田 ええ。だから、津多、柚喜、どこにも現れていない母、そしてこの人という順序のようにも読める。三代あるいは四代にわたって書かれるべき女紋の伝承の物語のうち、ここで書かれているのは津多と柚喜へいく話で、さらに母、作者までこないとプロローグとあとがきは呼応できないんですよ。

いずれにせよ長い小説の部分でしかない。だからなんか古い話だなという気がするわけですよ。まだ未完の小説をどう評価するかといったら、やっぱり三・五しかつけられない。しかし、いい書き手であることはわかりました。

長部 みなさんがおっしゃったのとたぶん同じことだと思うんですが、この作品にはどうもどっかで見たか、何かで読んだことがあるような、デジャ・ビュというのを感じるんです。でも、これはプラス・マイナス双方あると思います。どういうことかといえば、若い人が昔のことを書くと、どれだけ苦労しても、必ず、つじつまの合わないところが年長の読者の目にうつる。でも、これは、それをあんまり感じさせないから、どっかで見たなという感じがするんだと思うんですね。デジャ・ビュを持たせるというのは、この人はずいぶん調べもしたろうし、いろんな人から話を聞いたり、自分でも考えて、非常によく咀嚼し、手堅く、丁寧に書かれている証拠だと思うんです。この話は、年寄りのこちらにはあまり新味は感じられなくても、若い世代には、これぐらい、すべてにわたって抑制を強いられた時代の恋心の内側の情感というのは、かえって新鮮に映るんじゃないかという気もしました。

この作品は、大河小説としての形が整ったあと、その完成を待って評価されるべき性質のものではないでしょうか。この筆力を生かして、この先うねりの大きい物語を紡ぎ出していけるとすれば、今からあんまり否定的な評価はしたくないし、僕はこの人の、かなりいろんなことを咀嚼できる力量と筆力に四・〇をつけました。

──ひととおり候補作品に対する評価と目安としての点数をいただきました。評価点は、「奪取」が二十三点。「ゴサインタン」二十二・五点。「関ヶ原連判状」十八・五点。「落下する夕方」が十八点。「をんな紋」十八点となります。今回は、点数だけではなく、みなさんのご意見が、かなりはっきりしているのではないでしょうか。ご異存がなければ、「奪取」と「ゴサインタン」にしぼって議論をいただければと思います。

阿刀田 異存ありませんけど、受賞作は一作なんですよね。

井上 いいものが二作あったら二作でもよいかが焦点ですね。

阿刀田 〇・五の違いなんだね。

逢坂 「奪取」の二十三・〇というのは、以前の受賞作「閉鎖病棟」や「一九三四年冬─乱歩」と同じくらいの高得点。「ゴサインタン」も決して低くないです。もっと低い点で取ったケースもありますから。

──「奪取」でトップの評価をされているのが、井上さんと山田さん。「ゴサインタン」は長部さんと阿刀田さん。いずれも四・五が逢坂さんです。

阿刀田 みんな、なんらかの差をつけながら一回目をやっているわけだから、もう変えようがないような気もするな。

逢坂 こうなるんじゃないかって、いやな予感がしたんです。

阿刀田 この二つ、まるで違う小説ですからね。

長部 その通りですね。たとえば僕は「ゴサインタン」が最高点ですが、「奪取」がよくないかというと、ぜんぜんそう思わない。どっちを取るかというのは、議論して答えの出る問題じゃないと思いますけど。

阿刀田 ただ機械的に投票でやれば、三対二になるでしょうが、それでいいかというと、ちょっと違うんですね。

長部 どっちも、ちょっとなかなか出ない小説のように思いますね。

阿刀田 だいたいの場合、二作受賞というのは選考会の妥協の中から出てくる変な産物なんだけども、これだけ両方とも高点数を取ってんだから、一作受賞が通例であっても、二作受賞を例外的に設けることがあってもいいと思うんですよね。

井上 どっちが落ちても、後味が悪いと思いますよ。

──ただいま、文芸振興会にはかってまいります。

(司会者、戻る)

──傾向が違いますし、トップクラスの点数ですし、積極的に二本受賞ということでオーケーが出ました。

(一同拍手)

選考委員

過去の受賞作品

- 地雷グリコ

- 黛家の兄弟

- テスカトリポカ