今月の表紙の筆蹟は、宮島未奈さん。イラストは、ざしきわらしさん。

波 2025年12月号

(毎月27日発売)

| 発売日 | 2025/11/27 |

|---|---|

| JANコード | 4910068231253 |

| 定価 | 100円(税込) |

筒井康隆/ケンタウロス シリーズ第29回

阿川佐和子/やっぱり残るは食欲 第99回

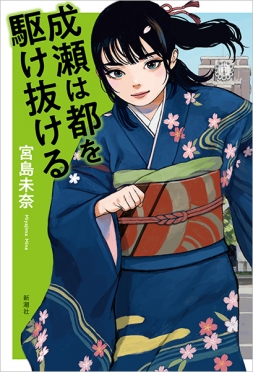

【宮島未奈『成瀬は都を駆け抜ける』刊行記念特集】

大森 望/成瀬あかりシリーズ、感動の大団円

[インタビュー]宮島未奈/成瀬はずっと生きていく

【くどうれいん『もうしばらくは早歩き』刊行記念】

[対談]くどうれいん×橋本 直(銀シャリ)/書いているとき、どんな顔?

【ドリアン助川『青とうずしお』刊行記念】

[対談]ドリアン助川×原田ひ香/人生後半、何かが起きる。

白石一文『睡蓮』

柴門ふみ/ズレてゆく、男と女の愛の認識

羽田圭介『その針がさすのは』

岩崎う大/その針を狂わすのは中野

谷川俊太郎『ひとりでこの世に』

マーサ・ナカムラ/詩の窓から、詩人の生を覗き込む

安井浩一郎『独占告白 渡辺恒雄 平成編─日本への遺言─』

河野有理/権力の頂点で味わった「失敗の日々」

桐山 煌『告発 裏金─自民党を壊した男たち─』

後藤謙次/「この著者は何者だ」目から鱗の裏金内幕

池田嘉郎『悪党たちのソ連帝国』(新潮選書)

大澤真幸/大家族としての帝国ソ連は、いかにして維持されたか

オッドジョブ 絵、たけむらたけし 文『アイラブみー うまれたことがなんですごいの?』

りんたろー。(EXIT)/父になって初めてわかった「ガラスの宝物」

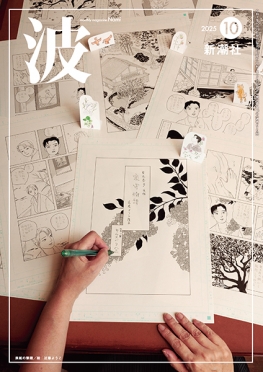

萩尾望都『萩尾望都スケッチ画集I─「ポーの一族」と幻想世界─』

内山博子/描線に宿る思考の痕跡

【池上 彰『池上彰が話す前に考えていること』刊行記念特集】

佐藤 優/すぐ役に立つことは、すぐ役に立たなくなる

[対談]池上 彰×村上信五/いつも「話す前に考えていること」

【マックス・ベネット、恩蔵絢子 訳『知性の未来─脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか─』刊行記念特集】

松尾 豊/目前に迫るブレイクスルー6

橘 玲/世界の見方が変わる知的エンタテインメント

【追悼エッセイ】

吉川 潮/紙切り虫 林家正楽と二楽

【大貫卓也 企画・デザイン『マイブック』(新潮文庫)刊行記念】 [エッセイ]原田ひ香/一番簡単で、一番効果的なマイブックの使いかた

【私の好きな新潮文庫】

富田望生/読書の始りと止まらないワンダーランド

宮部みゆき『ソロモンの偽証』(第I部~第III部)

谷川俊太郎『ベージュ』

村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(上・下)

【今月の新潮文庫】

宮部みゆき『新しい花が咲く─ぼんぼん彩句─』

吉田伸子/俳句を物語に落とし込むという妙技

【コラム】

小澤 實/俳句と職業

[とんぼの本]編集室だより

桜林直子『あなたはなぜ雑談が苦手なのか』(新潮新書)

桜林直子/自分がどうしたいかがわからない

【新連載】

高木 徹/東京裁判 11人の判事たち

【連載】

椎名 誠/こんな友だちがいた 第16回

梨木香歩/猫ヤナギ芽ぶく 第23回

下重暁子/九十歳、それがどうした 第7回

古市憲寿/絶対に挫折しない教養入門 第4回

中村うさぎ/老後破産の女王 第21回

大木 毅/錯誤の波濤 海軍士官たちの太平洋戦争 第9回

【明治安田企画広告】

リレー連載「もしも、エピローグ・レターがあったなら……」 第一回

川上未映子/べつのしかたで

編輯後記 いま話題の本 新刊案内 編集長から

立ち読み

編集長から

今月の表紙の筆蹟は、宮島未奈さん。イラストは、ざしきわらしさん。

◎ある作家の方から二千百枚の手書き原稿が段ボール箱で届きました。書下ろし長篇小説。岩塊のごとき生原稿の束を読みながら遮二無二入稿指定をしていると、活字で読むのとは流れる時間も使う神経もまるで違うせいか、脳内に変な液体が猛烈に出てくるようでトリップ感を覚えます。何より手書き原稿の持つ迫力に当てられた感じ。

◎そんな手書き原稿のオーラを再現したのが野坂昭如責任編集『ZASSHI』(1997年集英社)。司馬遼太郎、田辺聖子、吉行淳之介、丸谷才一、石原慎太郎、田村隆一、石川淳等々の原稿(全てこの本のための新作)をカラー印刷して綴じたもので、筆跡は人や作風を表すのかどうか眺めていて飽きません。司馬さんの、紺の万年筆の文章に黒、赤、黄、緑、青の色鉛筆で訂正や指定が入る原稿も見物ですが、圧巻はほぼ判読できない石原さんの原稿。文字とは何か考えこみました。

◎手書き原稿を本にしたのが開高健『夏の闇 直筆原稿縮刷版』。『筒井康隆全集』の購入者特典は短篇「最悪の接触」の直筆原稿複製(サイン入り)。村上春樹さん『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は刊行直後、インタビューと共に冒頭一枚が「大コラムvol.2」(1985年新潮社)誌に掲載されました。いずれも直しの殆どない、張りつめた神経が伝わる文字。

◎J・コクトーの文字も魅惑的で、宇野亜喜良さんは、コクトーの〈詩を絵に書き込んで、詩的ウイットが絵画的ウイットに変容する面白さ〉が谷内六郎に与えた影響を指摘しています(「yomyom vol.9」)。谷内の「上総の町は貨車の列 火の見の高さに海がある」と書かれた「週刊新潮」の表紙絵(創刊号)を見て、宇野さんが「私の耳は貝の殻/海の響きをなつかしむ」(コクトー「耳」堀口大學訳)をすぐ連想したのは絵描きらしい鋭い感覚。

▽次号の刊行は十二月二十六日です。

お知らせ

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

波とは?

1967(昭和42)年1月、わずか24ページ、定価10円の季刊誌として「波」は誕生しました。新潮社の毎月の単行本の刊行数が10冊に満たず、新潮文庫の刊行も5冊前後という時代でした。こののち1969年に隔月刊に、1972年3月号からは月刊誌となりました。現在も続く「表紙の筆蹟」は、第5号にあたる1968年春季号の川端康成氏の書「風雨」からスタートしています。

創刊号の目次を覗いてみると、巻頭がインタビュー「作家の秘密」で、新作『白きたおやかな峰』を刊行したばかりの北杜夫氏。そして福田恆存氏のエッセイがあって、続く「最近の一冊」では小林秀雄、福原麟太郎、円地文子、野間宏、中島河太郎、吉田秀和、原卓也といった顔触れが執筆しています。次は大江健三郎氏のエッセイで、続いての「ブックガイド」欄では、江藤淳氏がカポーティの『冷血』を、小松伸六氏が有吉佐和子氏の『華岡青洲の妻』を論評しています。

創刊から55年を越え、2023(令和5)年4月号で通巻640号を迎えました。〈本好き〉のためのブックガイド誌としての情報発信はもちろんのことですが、「波」連載からは数々のベストセラーが誕生しています。安部公房『笑う月』、遠藤周作『イエスの生涯』、三浦哲郎『木馬の騎手』、山口瞳『居酒屋兆治』、藤沢周平『本所しぐれ町物語』、井上ひさし『私家版 日本語文法』、大江健三郎『小説のたくらみ、知の楽しみ』、池波正太郎『原っぱ』、小林信彦『おかしな男 渥美清』、阿川弘之『食味風々録』、櫻井よしこ『何があっても大丈夫』、椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと』、橘玲『言ってはいけない』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』などなど。

現在ではページ数も増えて128ページ(時には144ページ)、定価は100円(税込)となりました。お得な定期購読も用意しております。

これからも、ひとところにとどまらず、新しい試みを続けながら、読書界・文学界の最新の「波」を読者の方々にご紹介していきたいと思っています。