終わりの感覚

1,870円(税込)

発売日:2012/12/21

- 書籍

時は流れ、ゆらぎ、やがて跡形もなく消える。2011年度ブッカー賞受賞作。

歴史とは、不完全な記憶と文書の不備から生まれる確信である――。二十代で自殺した親友の日記が、老年を迎えた男の手に突然託される。それは、別れた恋人の母親の遺言だった。男は二十代の記憶を懸命に探りつつ、かつての恋人を探しあてるが……。記憶の嘘が存在にゆすぶりをかけるさまをスリリングに描くバーンズの新境地。

書誌情報

| 読み仮名 | オワリノカンカク |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 192ページ |

| ISBN | 978-4-10-590099-1 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文芸作品、評論・文学研究 |

| 定価 | 1,870円 |

書評

不完全な記憶がかたちづくる過去

ジュリアン・バーンズだから何かとてつもないことが起るとは思っていたが、最後にこんな大どんでん返しのような意表をつく結末が待っているとは。

物語はごく普通に、平穏に始まる。

語り手の「私」(トニー・ウェブスター)は現在、六十代のなかばと思われる。長くアートセンターで働いたが引退し、ロンドン郊外で一人暮しをしている。

妻のマーガレットとは結婚して十二年目に別れた。いまも親しくしている(と「私」は思いこんでいる)。娘のスージーは結婚して二人の子供がいる。娘ともうまくいっている(と「私」は思いこんでいる)。

「思いこんでいる」と書いたが、この小説は「私」という一人称で語られていて、どこまでが事実かよく分からないところがある。

別れた妻とうまくいっているといっても、三十年近くも前に別れた妻に連絡をとって、昔のガールフレンドとのごたごたの相談に乗ってもらおうとする「私」のことを元の妻が快く思っているとは思えない。「私」の主観と他者が見る「客観」にはずれがある。このずれが物語を面白くしている。期せずしてずれがユーモアも生む。ちなみに「私」の頭にはもう髪がなくなっている。活字ではあまり感じられないが、もし映画化されたら、髪のなくなった引退生活者が昔の恋人を思い出し、四十年ぶりに会おうとするさまは、かなり笑えるだろう。

「私」は思春期のことを思い出す。年齢をとると人生を振返ることが多くなる。懐旧は年寄りにとって日々の大きな仕事でもある。

ロンドンでの高校時代。1960年代に高校生だったと思われるから日本でいえば団塊の世代になるだろうか。

ビートルズとローリング・ストーンズの時代だが「私」は案外、おとなしい青春を送っていた。誰もが1960年代を生きていたわけではない。「私」はまだ1950年代の尻っ尾をつけていた。ガールフレンドもいなかった。

「私」の高校にエイドリアンという転校生が入って来る。すこぶる頭がいい。難しい哲学を語る。ひと昔前の青春とは友情の季節だったが、「私」は明晰なエイドリアンに惹かれてゆく。

大学生になった「私」にようやくベロニカというガールフレンドが出来る。セックスの体験もする。エイドリアンとは大学は違ったが友情は続く。

このあたりまでは、六十代の引退生活者が青春時代を懐しく思い返しているという平凡な形をとっている。どこかE・M・フォースターの小説を思わせたりもする。ジュリアン・バーンズにしては普通だなとうっかり思ってしまう。

平穏な青春時代だが事件らしい事件がふたつ思い出されてくる。ひとつは、週末にベロニカの家に遊びに行った時、居心地が悪く、屈辱を覚え、そのあとベロニカと別れたこと。

もうひとつは、エイドリアンがそのベロニカと付合い始めたこと、そのあとエイドリアンがなぜか二十二歳の時に自殺してしまったこと。

1960年代世代にしては平穏な青春を送った「私」だが、このふたつの出来事が記憶のとげになっている。

さてここからようやく物語が大きく動き出す。

静かに引退生活を送っていた「私」のところに突然、四十年前に別れたベロニカの母親から弁護士の手を通して五百ポンドの金が届く。「私」自身、忘れかけていた、そして、読者の記憶にもほとんど残っていなかったベロニカの母親がなぜここで登場するのか。

しかも、すでに死亡したベロニカの母親は「私」になぜかエイドリアンの残した日記を遺贈しようとしていたらしい。

このあと、なんとかその日記を手に入れようと「私」が相手の弁護士としつこくやり合うドタバタ劇があり、そこは大いに笑わせるが、その笑いのあとに思いもかけない展開になってゆく。さすがジュリアン・バーンズと驚かされる。

ミステリ仕立てにもなっているのでこの先を書くのは控えるが、主観と客観のずれの大きい「私」が気づかなかった、思いもかけない過去があらわになる。

高校時代、「私」は歴史の授業で教師に、あるフランス人のこんな名言を得意になって披露した。「歴史とは、不完全な記憶が文書の不備と出会うところに生まれる確信である」。この「歴史」を「青春時代の思い出」と置き換えればこの小説にぴったりかもしれない。

(かわもと・さぶろう 作家)

波 2013年1月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

私を支え続けてくれた、クレスト・ブックスの作家たち。

2023年4月、乳がん発覚から治療を終えるまでを綴ったノンフィクション『くもをさがす』(河出書房新社)を刊行した西加奈子さん。そこには辛い治療の日々の中で、新潮クレスト・ブックスを含む、数々の海外文学作品の一節が引用され、心の糧となっていた。

――まずは西さんと新潮クレスト・ブックスとの出会いについて教えていただけますか。

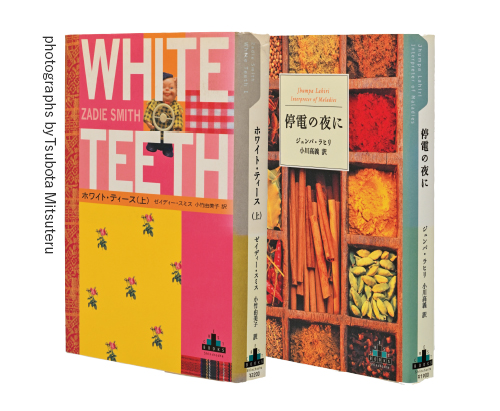

私は17歳の時にトニ・モリスンの『青い眼がほしい』(早川書房)を読んで強い感銘を受けて、それ以来、海外文学の棚によく行くようになったんです。それで、確か『来たるべき作家たち』(1998年刊)というムック本でクレストが創刊することを知ったんだと思います。最初に読んだのは、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(2001年刊・品切れ)で、とても衝撃を受けました。今は中公文庫に入っていて、その帯推薦文を書くときに再読しましたが、衝撃が薄れていなくて。本が出た当時はまだ9・11も起きておらず、宗教や人種の違いによる分断を今ほどは意識せずに済んだ時代でしたが、どんな宗教、人種であっても人間であることに変わりはないという著者のスタンスに心を掴まれました。

次に夢中になったのは、ジュンパ・ラヒリでした。『停電の夜に』(2000年刊)を読んで、それ以降の作品はすべて読んでいます。とりわけ、『その名にちなんで』(2004年刊・品切れ)、『低地』(2014年刊)は素晴らしく、私の中でクレスト・ブックスへの絶対的な信頼感が生まれたのもラヒリのおかげです。

彼女はカルカッタ出身の親世代と、アメリカで育った世代との違いをベースに描いていて、それは移民ならではという面もありますが、考えてみれば私たち日本人にだって世代間のギャップはあるじゃないですか。翻訳小説が好きというと、「日本とは違う遠い世界を知ることができるからですか」とよく訊かれますが、もちろんそういう面もありますけど、ベンガル出身の登場人物の中に、自分と同じ感情を見ることがある。私はそこに希望を感じるんです。スミスのように、ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(上・下)

ジュンパ・ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『低地』

『ホワイト・ティース』は衝撃的で、20代でこの作品に出会えてよかった。今読み直しても本当に面白い。ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

――彼女は世界中の古典文学をすごく勉強されていて、文学的な土壌が豊かで、翻訳がいかに大切かを常におっしゃっていますよね。

彼女はロンドン生まれ、アメリカ育ちで、ずっと英語で教育されてきたんですよね。海外の本を読むことがすごく大きな経験だったんだろうなと想像します。でも少し前までのアメリカでは一般的にはあまり海外文学を読む習慣がなかったと聞きました。ナイジェリア出身の作家アディーチェは、大学留学で渡米したときにクラスメイトに「ナイジェリアの小説を読んだけど、夫が妻にDVする話で、とても残念な国なのね」ということを言われたそうなんですね。でも彼女は茶目っ気たっぷりに「私は『アメリカン・サイコ』を読んだけど、アメリカ人が全員サイコパスとは思わなかったわ」と返したそうです。一冊の本がその国の文化を代表できるわけもなく、私もいろんな国の翻訳小説をもっともっとたくさん読みたいと思います。

――クレスト創刊20周年の小冊子アンケートでは、ナム・リー『ボート』(2010年刊・品切れ)を「わたしの3冊」に挙げられていました。

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』(2021年刊)では推薦文を書かせていただきましたし、移民文学で強烈な印象が残っているのは、どちらもベトナム系ですね。ナム・リーは「難民」をアイデンティティにして作品を描くことを冒頭では避けて、アイオワ、テヘラン、ヒロシマと、できるだけ違う世界を書いていますよね。それは逆に言うと、彼がどれだけ難民であることをアイデンティティにさせられてきたかの証左ではないかと思います。でもオーシャン・ヴオンは、難民という自分のアイデンティティを書くことに惑いがないように感じます。それは彼の母、祖母がストーリーの骨子であることを隠さない。自分について書く、ということはヴオンが詩人であることも大きいのかもしれませんが、とにかくパーソナルな事柄が、アーティスティックな世界へと跳躍することに繋がっている作家だと思います。同じベトナム系でも、時代の変化を感じますね。

ナム・リー『ボート』

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』

難民をアイデンティティにしたくなかったナム・リー。自身が難民で、セクシャル・マイノリティであることを積極的に書くオーシャン・ヴオン。この10年で時代は変わった。

――では、この近年ではどのような作品をお読みになっていますか。

最近はアリ・スミスに夢中です。最初に『両方になる』(2018年刊)を読んだとき、「なんやこれ?」と驚きました。手当たり次第友人に「アリ・スミス読んだ?」と聞きまくるぐらいの衝撃でした。ゼイディー・スミスとおなじスミスで、どこか作風にも共通するところがあって、ユーモアと皮肉と優しさを感じます。登場人物を絶対に駒として扱っていないし、とても驚いたのは、実在する15世紀の画家の存在を描き直す、そのやり方です。時代を再考証する作品は過去にもあったと思うのですが、それが全く新しいものとして、現実とリンクしているのが本当に衝撃的でした。

『秋』(2020年刊)から始まる四季四部作(『冬』2021年刊、『春』『夏』2022年刊)は、「思想信条の違いがあるなかで、どうやって人びとが共に生きていくか」ということがテーマになっていると思います。いま世界中で分断が起きていて、自分は作家としてその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、と同時に一読者の立場からすれば、「アリ・スミスがいてくれるから大丈夫、希望はある」と思うぐらいの頼もしい存在です。彼女が出演するチェルトナム文学祭を観に行ったことがあるのですが、本当に素敵な方でした。正直私はあまり聞き取れていなかったのですが、通訳してくれていた方が感激して涙を流していました。言葉はわからなくても、愛にあふれる人だということが伝わってきて、忘れられません。

アリ・スミス『両方になる』『秋』『冬』『春』『夏』

いま世界中で分断が起きていて、自分もその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、一読者の立場からすれば、「小説家はアリ・スミスがいてくれるから大丈夫」と思う。

――シェイクスピアの妻を新しい視点で描いた、マギー・オファーレル『ハムネット』(2021年刊)もお読みくださっていますよね。

もし、『両方になる』を読んでいなかったら、『ハムネット』はもっと驚いたと思いますけど、本当に素敵な小説ですよね。小説は、人間の尊厳をこんな鮮やかなやり方で取り戻すこともできるんですよね。歴史は正しいものだと鵜呑みにされがちですが、誰がどう語るかによって歴史上の人物の見え方はいくらでも変わります。悪妻と呼ばれたシェイクスピアの妻しかり、アリ・スミスが描く女性アーティストしかり、歴史というものがいかに男性によって都合よく伝えられてきたかに、改めて気付かされました。

マギー・オファーレル『ハムネット』

リュドミラ・ウリツカヤ『緑の天幕』

オファーレルの小説を読んで、小説は歴史上の人物の尊厳を取り戻すこともできるんだと驚いた。遠いロシアの話だと思っていたことが、決して遠い出来事ではないと思わせてくれるのが、ウリツカヤの小説。

――リュドミラ・ウリツカヤもお読みいただいているようですね。

はい。ウリツカヤも大好きな作家で、私はとくに『通訳ダニエル・シュタイン』(2009年刊・品切れ)が好きです。昨年、ウクライナ戦争が始まって、ロシアのことを知りたいという気持ちになりましたが、戦場からのルポルタージュや、プーチンについて書かれた本を読めば、それなりの情報は知ることができるのかもしれません。でも私は、そこで物語という形式を選びたいんです。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』(2019年刊)は、2004年のスマトラ沖大地震による津波で家族を失った女性の回想録です。スリランカで津波が起きて、私たちはニュースで何人の方が亡くなったという事実を知ることはできますが、日々の中でその事実はつい忘れてしまうんですよね。でもこうやって、『波』の場合は小説ではなく回想録ですが、被害に遭われた個々の生活の話にしてくれることで、100人亡くなれば、100人それぞれの人生があったことを、具体的にイメージすることができます。

ロシアに話を戻すと、ウリツカヤの大作『緑の天幕』(2021年刊)は、ソビエト連邦で生まれた3人の主人公を軸に、厳しい抑圧の中で生きるロシア人の姿を描いています。彼らの心情に寄り添うことで、ニュースだけではわからないことが見えてくるし、遠いロシアの話だと思っていたことが、自分の人生でも「ありえたかもしれない」と思えるようになる。それが物語の果たす大きな役割の一つではないかと思うのです。

――最後に、西さんにとって小説を読むということは、どのような意味を持つとお考えですか。

自分がピンチになったとき、寂しいとき、しんどいときに、「待てよ、この感情はなんか知っているな」と思うことがよくあります。それはだいたい、どこかの小説で読んだ、主人公や登場人物が感じたことであることが多いんです。

例えば私は以前がんを宣告されて、このまま死んでしまうかもしれないと思ったのですが、これまで数限りない小説の中で、「死ぬかも」「怖い」という気持ちをすでに疑似体験してきたんですよね。逆もそうです。シーグリッド・ヌーネス『友だち』(2020年刊)は、初老の主人公女性が親しくしていた男友だちを喪う話ですが、この本の中で、彼女はいわば私よりも先に孤独になってくれていた。死んだ人にもう会えないことのつらさ寂しさを、私よりも先に「体験してくれて」いたんです。

他にも、自分が意地悪な気持ちになったときや、知らず知らずのうちに人を傷つけてしまったときにも、「ああ、これはジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』(2012年刊・品切れ)に出てきた、あの感じかな」とか。ものすごく単純な言い方をすると、「私はひとりじゃない」と思えることが、私にとって小説を読むことの意味の一つにはなっています。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』

シーグリッド・ヌーネス『友だち』

この回想録は、100人が津波で亡くなれば、100の人生があったことをイメージさせる。『友だち』の主人公女性は、いわば私よりも先に孤独になってくれていたのです。

小説は法律ではなく、拘束力も命令する力もない。ただ誰かに選ばれるのを待っている一冊の本に過ぎない。そして選ばれ、読まれたとしても、そこから何を得るかは読者に圧倒的にゆだねられている。小説があることで生きてゆける、という私の気持ちも、私が小説から「得たもの」で、小説が「与えてくれた」ものではない。この、小説との距離感というか関係性を、私はとても信頼しています。

(2023.6.28)

(にし・かなこ)

波 2023年9月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Kawamoto Saburo 川本三郎

-

生きることとは過去を思い出すことなのかもしれない。年齢を重ねるほど過ぎ去った時がよみがえる。とりわけ多感な青春時代が。決して懐かしいのではない。長く忘れていた、いわば「音信不通」だった過去はあくまでも苦く重い。リタイアした六十代なかばの主人公が青春時代を思い出してゆく。はじめての恋人。若くして自殺した頭のいい友人。そして隠された謎が明らかになってゆく。思い出すとは悔恨に向き合うことなのだろう。

- ▼Anita Brookner アニータ・ブルックナー[『秋のホテル』]

-

この本の短さにだまされてはならない。そこにふくまれる謎は、太古の記憶同様、小説の奥に深く深く隠されている。

- ▼TLS タイムズ文芸付録

-

素直な物語と卓抜なアイデア――二兎を追って二兎とも手に入れてしまうという力業は、内部にイギリス的なるものとフランス的なるものを抱えているバーンズならではだ。彼は自分の才気に小説の邪魔をさせない。それほどに頭がいい。

- ▼Telegraph テレグラフ

-

バーンズの最高傑作。そのセンテンス一つ一つは簡潔で明確だが、同時に熱帯魚のように玉虫色だ。一匹一匹は個性的で紛れなく、それぞれに一つの啓示を、思想を、イメージを、ジョークを語るが、寄り集まると摩訶不思議なほどに調和のとれた魚群をなす。類まれな、目もくらむ天才の業。

- ▼The Independent インディペンデント

-

ゆっくり燃える導火線のようだ。導火線はやがて燃え尽き、フィナーレで爆発する。結末のシーンはまるでスリラー、記憶と道徳のフーダニット。読み手の心に黙示録的世界を出現させる。

著者プロフィール

ジュリアン・バーンズ

Barnes,Julian

1946年、イギリス・レスター生まれ。オックスフォード大学卒業。OED(オックスフォード英語大辞典)の編集者等を経て作家に。おもな作品に『フロベールの鸚鵡』『10 1/2章で書かれた世界の歴史』『ここだけの話』『海峡を越えて』『イングランド・イングランド』、エッセイに『文士厨房に入る』など。2011年、『終わりの感覚』で、ブッカー賞を受賞。

土屋政雄

ツチヤ・マサオ

1944年、松本生まれ。東京大学中退。訳書にカズオ・イシグロ『忘れられた巨人』『日の名残り』『わたしを離さないで』、マイケル・オンダーチェ『イギリス人の患者』、フランク・マコート『アンジェラの灰』、デイヴィッド・ミッチェル『出島の千の秋』、ヘミングウェイ『日はまた昇る』ほか多数。