夜のミッキー・マウス

1,650円(税込)

発売日:2003/09/24

- 書籍

この上ない言葉たちが誘う、この上ない世界とのかかわり方。新たな新鮮な詩集の誕生。

買っておけばよかったと思うものは多くはない もっと話したかったと思う人は五本の指に足らない 味わい損ねたんじゃないかと思うものはひとつだけ それは美食に渇きつつ気おくれするこのぼく自身の人生――意外な表情のミッキーや鉄腕アトムに出会い、世界と交合し、魂の彷徨を尾行する。書下ろしを含む、単行本未収録の29編収録の最新詩集。

書誌情報

| 読み仮名 | ヨルノミッキーマウス |

|---|---|

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | A5判 |

| 頁数 | 112ページ |

| ISBN | 978-4-10-401803-1 |

| C-CODE | 0092 |

| ジャンル | 詩歌 |

| 定価 | 1,650円 |

書評

波 2003年10月号より Tシャツを着た、詩の肉体 谷川俊太郎『夜のミッキー・マウス』

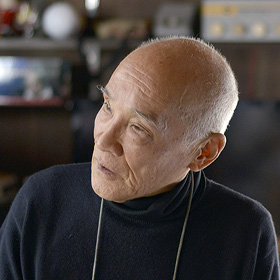

最近読んだ、新聞のインタヴューで、谷川俊太郎が、七一歳と知って驚いた。記事には、「じじいになれなくて」というタイトルがついていて、いつまでも「ジーパンTシャツでいいのか、みたいなさ」という言葉がある。でも、Tシャツが、着るひとを選んでいるということもある。この詩人は自分から何かを選択する前に、選ばれてしまうたちのひとなのかもしれない。

とある夏の暑い日、わたしは、数人と谷川さんにお目にかかった。そのとき、彼は、その、Tシャツ姿で現れたのであったが、それがちょっと似合いすぎて、どきどきしたものだ。七一歳の枯れた肉体が、ふわっと衣類を羽織っているというのではなかった。充実した肉体が、その肉体を、わずかに感じさせるジャストサイズのTシャツを、皮膚のように着こんでいたのであった。

記事にはさらに、健康のために、呼吸法を始めたと書いてあったが、そのせいだったのか、背筋が伸び、胸の筋肉が張っている。肉体がありのままにそこにあって、全開している感じがあった。それはそのまま、本書の詩の在り方と共通するものだ。

いかにも谷川俊太郎だ、という詩が並んでいる。いや、谷川俊太郎が書いたというよりも、長いあいだの「習慣」によって、「手」が勝手に動いてなしとげた仕事という感触がある。なめらかで感傷的でなく、完成されている。しかしそのために、職人の「手」が、自覚せずにかもしだす毒素あるいは臭気のようなものもある。その毒素には、もしかしたら本人も気づいているのかもしれなくて、ところどころで、ことばでもって、抵抗しているように感じられる痕があった。

例えば「よげん」という、ひらがなばかりで書かれた不吉な詩がある。なかに、「こどもらはてなずけられるだろう」という一行があって、えっと思った。てなずけられるということばは怖ろしい。ちょっと簡単にはでてこないことばだ。意識のもうひとつ下の土を、掘られたような感触が残る。結局、谷川さんは、楽々と(というように見えるのだが)、このような詩を書いてしまう、「自分」というものに、抵抗しているのかもしれない。

「自分」といえば、タイトルにもなった、「夜のミッキー・マウス」や「百三歳になったアトム」には、どこか、書き手本人を思わせるものがないだろうか。少なくとも、谷川俊太郎というひとには、元来、生々しい生物よりも、こうした無機的な、不死のモノたちと響きあうような部分があって、そういうところが、この詩人の悲しみの核を作ってきたような気がする。

「不機嫌な妻」には、「泥だらけの野菜の目で今の自分を見てみたい」という行がある。泥だらけの野菜の目で、ものやひとや自分自身を眺めてきたのも、実は谷川俊太郎自身ではなかったか。怖い目だ。怖いけれども官能的だ。わたしもこんな目で見られてみたい。わたしもこんな目で誰かを見てみたい。わかりやすく、広がりのある詩集だが、よく読んでいくと、このように、怖くて、深く、さみしい部分が突如広がる。怖くて、深く、さみしいものは、例えば、本書の最後に置かれた「五行」のなかの、次のような認識からも生まれてくるものだ。

その人の悲しみをどこまで知ることが出来るのだろう

目をそらしても耳をふさいでもその人の悲しみから逃れられないが

それが自分の悲しみではないという事実からもまた逃れることが出来ない

ひとの悲しみに同化するのには限界があるという認識は、別に新しいものではなく、誰もが感じていることだ。しかし、こんなふうに言われて、はっとするのはなぜだろう。意味でなく、この調べ自体に何かがある。調べだけが運んでくる何かがある。それが「詩」だ。

最後になったが、忘れないうちに、この詩集の目玉商品についても、触れておこうか。一つは、援助交際の女の子のつぶやきを詩にしたもの、もう一つは、世界との性交をテーマにした開放的な一編。どちらも楽しいが、悲しみが残る。その悲しみによって、とてもエロティックである。

カジュアルなTシャツのその下には、どこかにまだ、ふるえる男の子の面影を残す心と、訓練され成熟したことばの肉体がある。

とある夏の暑い日、わたしは、数人と谷川さんにお目にかかった。そのとき、彼は、その、Tシャツ姿で現れたのであったが、それがちょっと似合いすぎて、どきどきしたものだ。七一歳の枯れた肉体が、ふわっと衣類を羽織っているというのではなかった。充実した肉体が、その肉体を、わずかに感じさせるジャストサイズのTシャツを、皮膚のように着こんでいたのであった。

記事にはさらに、健康のために、呼吸法を始めたと書いてあったが、そのせいだったのか、背筋が伸び、胸の筋肉が張っている。肉体がありのままにそこにあって、全開している感じがあった。それはそのまま、本書の詩の在り方と共通するものだ。

いかにも谷川俊太郎だ、という詩が並んでいる。いや、谷川俊太郎が書いたというよりも、長いあいだの「習慣」によって、「手」が勝手に動いてなしとげた仕事という感触がある。なめらかで感傷的でなく、完成されている。しかしそのために、職人の「手」が、自覚せずにかもしだす毒素あるいは臭気のようなものもある。その毒素には、もしかしたら本人も気づいているのかもしれなくて、ところどころで、ことばでもって、抵抗しているように感じられる痕があった。

例えば「よげん」という、ひらがなばかりで書かれた不吉な詩がある。なかに、「こどもらはてなずけられるだろう」という一行があって、えっと思った。てなずけられるということばは怖ろしい。ちょっと簡単にはでてこないことばだ。意識のもうひとつ下の土を、掘られたような感触が残る。結局、谷川さんは、楽々と(というように見えるのだが)、このような詩を書いてしまう、「自分」というものに、抵抗しているのかもしれない。

「自分」といえば、タイトルにもなった、「夜のミッキー・マウス」や「百三歳になったアトム」には、どこか、書き手本人を思わせるものがないだろうか。少なくとも、谷川俊太郎というひとには、元来、生々しい生物よりも、こうした無機的な、不死のモノたちと響きあうような部分があって、そういうところが、この詩人の悲しみの核を作ってきたような気がする。

「不機嫌な妻」には、「泥だらけの野菜の目で今の自分を見てみたい」という行がある。泥だらけの野菜の目で、ものやひとや自分自身を眺めてきたのも、実は谷川俊太郎自身ではなかったか。怖い目だ。怖いけれども官能的だ。わたしもこんな目で見られてみたい。わたしもこんな目で誰かを見てみたい。わかりやすく、広がりのある詩集だが、よく読んでいくと、このように、怖くて、深く、さみしい部分が突如広がる。怖くて、深く、さみしいものは、例えば、本書の最後に置かれた「五行」のなかの、次のような認識からも生まれてくるものだ。

その人の悲しみをどこまで知ることが出来るのだろう

目をそらしても耳をふさいでもその人の悲しみから逃れられないが

それが自分の悲しみではないという事実からもまた逃れることが出来ない

ひとの悲しみに同化するのには限界があるという認識は、別に新しいものではなく、誰もが感じていることだ。しかし、こんなふうに言われて、はっとするのはなぜだろう。意味でなく、この調べ自体に何かがある。調べだけが運んでくる何かがある。それが「詩」だ。

最後になったが、忘れないうちに、この詩集の目玉商品についても、触れておこうか。一つは、援助交際の女の子のつぶやきを詩にしたもの、もう一つは、世界との性交をテーマにした開放的な一編。どちらも楽しいが、悲しみが残る。その悲しみによって、とてもエロティックである。

カジュアルなTシャツのその下には、どこかにまだ、ふるえる男の子の面影を残す心と、訓練され成熟したことばの肉体がある。

(こいけ・まさよ 詩人)

著者プロフィール

谷川俊太郎

タニカワ・シュンタロウ

(1931-2024)1931(昭和6)年、東京生れ。1950年「文學界」に「ネロ他五篇」を発表して注目を集め、1952年に第一詩集『二十億光年の孤独』を刊行。以降、数千の詩を創作、海外でも評価が高まる。多数の詩集、エッセイ集、絵本、童話、翻訳書があり、脚本、作詞、写真集、ビデオなども手がける。1983年『日々の地図』で読売文学賞、1993(平成5)年『世間知ラズ』で萩原朔太郎賞、2010年『トロムソコラージュ』で鮎川信夫賞、2016年『詩に就いて』で三好達治賞を受賞。ほか詩集に『六十二のソネット』『夜のミッキー・マウス』『虚空へ』、翻訳書に『あしながおじさん』『スイミー』『マザー・グース』、また尾崎真理子との共著『詩人なんて呼ばれて』など、著書多数。

判型違い(文庫)

この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。

感想を送る